(Pe. Augusto Farias) – A sinodalidade é o modo de ser Igreja, desde a sua criação, onde sobressai a necessidade de todos caminharmos juntos, com objetivos comuns na construção do Reino de Deus. Esta realidade é há muito vivida de formas diversas pelo Povo de Deus em diferentes partes do mundo. Disso é testemunho a experiência sinodal missionária do Ondjango, em Angola, modelo de uma Igreja em que todos os seus membros, nos diversos serviços, são corresponsáveis pela sua construção.

Paulo VI, mentor da sinodalidade

O caminho sinodal foi o tema programático apresentado pelo Papa Francisco em 2015, na celebração dos 50 anos da instituição do Sínodo pelo Papa Paulo VI, como forma de ser e de realizar a Igreja. É um caminho longo que tem envolvido a Igreja em todo o mundo e já deu origem a duas Assembleias Sinodais Gerais em Roma com a presença do Papa, cardeais, bispos, padres, religiosos/as e muitos leigos vindos de várias partes do mundo.

É um processo sempre ‘a fazer-se’, envolvendo a participação de todos os membros do Povo de Deus, e que pretende exprimir a pluralidade de expressões culturais dos diversos povos onde o Evangelho é anunciado. A partir do dinamismo conciliar, o Papa Paulo VI, sobretudo na Exortação Pastoral Evangelii Nuntiandi, a conclusão do Sínodo sobre a Igreja no mundo contemporâneo, propõe que a inculturação seja assumida como manifestação viva do Evangelho nos diversos povos e culturas. Chega mesmo a dizer: «…importa envidar todos os esforços no sentido de uma generosa evangelização da cultura, ou mais exatamente das culturas» (EN 20), trabalhar fora disso é envernizar, é decorar…

O Ondjango, num processo de inculturação

Para dar forma a esta orientação que já vinha do Concilio Vaticano II, um grupo de padres espiritanos, saletinos e diocesanos do Huambo, em Angola, reuniram-se naquela cidade nos finais da década de sessenta para encontrarem formas de apresentar a Igreja e a sua mensagem a partir das expressões culturais Umbundo. Depois de vários estudos, concluíram que o Ondjango Tradicional poderia ser uma plataforma de viabilização desta inquietação. Entretanto, devido à pressão do sistema colonial que via em tudo o que fosse inovação, mesmo na Igreja, o perigo de rebelião, esse trabalho foi motivo de suspeita. Por isso, esse processo ficou por aí, mas não a vontade de encontrar caminhos novos.

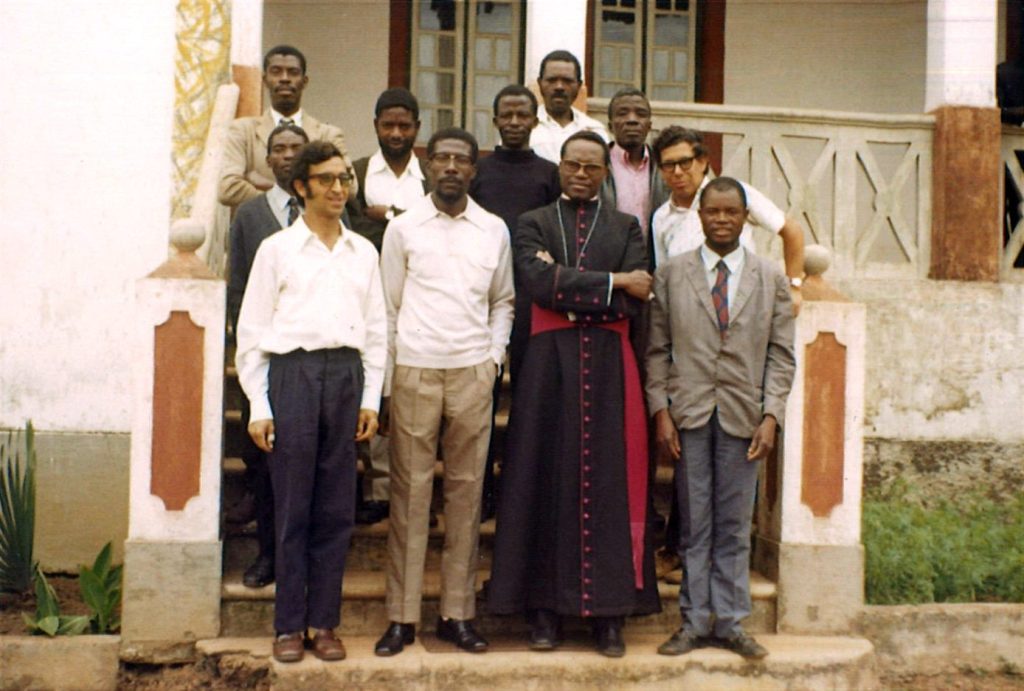

E a oportunidade surgiu no final duma visita pastoral à Missão do Dumbi, no Kuanza Sul, ao tempo ainda fazendo parte da arquidiocese de Lunda, quando o novo Bispo Auxiliar, D. Zacarias Kamuenho, elemento desse grupo de reflexão, depois de oito dias de trabalho e de auscultação dos catequistas e do povo, percebeu que começavam a reunir-se as condições para avançar com o processo. E assim, na tarde do dia 14 de dezembro de 1974, numa reunião de avaliação dessa visita pastoral com os dois padres da Boa Nova e as religiosas Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, nos propôs o Ondjango como modelo duma Igreja em que todos os seus membros se tornam corresponsáveis pela sua construção.

O que é o Ondjango?

Depois de algumas explicações do prelado e de investigações feitas por nós na comunidade, apercebemo-nos que era uma espécie de parlamento local, onde o soba (rei) se reunia com os seus conselheiros, e aí eram deliberadas todas as decisões concernentes à condução dessa comunidade em todos os âmbitos da vida. Era uma casa redonda onde se preservava a tradição do clã, se respirava a comunhão vital herdada dos antepassados e todos assumiam as suas responsabilidades na condução desse grupo étnico.

Veio a crise da independência e a saída de muitos missionários. Em agosto de 1975, Paulo VI criou a diocese do Sumbe e designou D. Zacarias para seu primeiro bispo. Pouco tempo depois, em dezembro de 1975, escreveu a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, que se tornou na força programática da pastoral da nova diocese. Depois dum longo estudo que envolveu o bispo, os missionários e os leigos, e partindo da realidade crítica do momento após a independência de Angola, que resvalou para o marxismo, foi tomada a decisão comunitária de fazer do Ondjango o organigrama da diocese e a força mobilizadora das comunidades. O mote estava lançado: «aquele que foi evangelizado, por sua vez, evangeliza» (EN 24).

Não foi fácil. Houve resistências por parte de alguns missionários a quem lhes parecia perder a sua “autoridade”. Foi a caminhada já feita a partir do estudo da Evangelii Nuntiandi, o desejo empenhado de muitos leigos que se tornaram membros ativos da sua Igreja, agora sem missionários, e a experiência sinodal feita nas primeiras assembleias diocesanas de pastoral, em que eles mesmos se tornaram protagonistas, que o Ondjango foi assumido como forma de vida e comunhão eclesial no Kuanza Sul.

“O Ondjango não é novidade para nós africanos, vai até de encontro à definição da Igreja segundo o Vaticano II: ‘comunidade formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo e se unem organicamente pela mesma fé, os mesmos sacramentos e o mesmo governo’… Porque verdadeiramente assim é, o resultado foi que, mesmo onde o missionário foi cauteloso, os cristãos formaram o seu Ondjango e experimentaram trabalhar, sob a presidência do seu catequista, em corresponsabilidade, na resposta a dar aos que nos interrogam sobre os motivos da nossa esperança” (D. Zacarias Kamuenho – O Ondjango, ordenamento pastoral, p. 6).

Diferentes expressões pastorais do Ondjango

O Ondjango era a expressão da Igreja já na pequena comunidade local que se reunia à volta da Palavra de Deus, sempre lida e refletida antes de qualquer atividade, e onde o catequista presidia à assembleia dos eleitos para os diversos serviços comunitários: catequese, liturgia, serviço social, família, jovens, bíblia, ecumenismo e outros, de acordo com a realidade. Era o Ondjango Local.

Um grupo de aldeias formava o Centro Pastoral onde o catequista geral se reunia com os responsáveis eleitos para os mesmos serviços, de modo a dinamizá-los e coordená-los segundo o projeto diocesano. Era o Ondjango de Centro. “Uma só aldeia não faz uma embala”, “Imbo limosi kalitungi ombala”, diz um ditado angolano (Idem, pág 22).

Havia, depois, o Ondjango de zona, constituído pelos responsáveis dos diversos centros pastorais e presidido pelo catequista visitador, que era sempre o animador dos centros e das aldeias. Era ele que respondia por toda a atividade nos diversos âmbitos no conselho paroquial de pastoral que, por sua vez, formava o Ondjango Paroquial.

Nessa altura ainda não havia os arciprestados. Havia apenas a Assembleia Diocesana de Pastoral, o Ondjango do Bispo, que reunia uma vez por ano com os responsáveis de todos os setores de pastoral da diocese e com os representantes de todas paróquias, zonas e centros. Eram sempre três dias de trabalho intenso para estudar os reais problemas das comunidades e onde as conclusões e decisões eram assumidas por todos.

Não são apenas encontros formais. São momentos muito intensos de vida espiritual, de partilha de experiências, lançamento de desafios, de refeições comunitárias e, sobretudo, de expressões muito vivenciais de compromisso com a sua Igreja, que todos querem que seja a Igreja de Jesus. E, deste modo, a corresponsabilidade torna-se presente desde a base até ao topo.

O Ondjango cristão tem por centro a Palavra de Deus que faz suscitar, a partir da base, o envolvimento de todos – catecúmenos, cristãos, jovens e adultos – no seu compromisso de membros ativos e comprometidos com a Igreja nos diversos serviços. Esse dinamismo é acionado pelos responsáveis locais que vão acompanhando e estimulando essa corresponsabilidade.

Esta forma de vida eclesial não é apenas uma expressão de corresponsabilidade dessa Igreja local, situada no Kuanza Sul, em Angola, mas pode ser uma experiência enriquecedora para a vivência da sinodalidade na vida de toda a Igreja. E deste modo, as Igrejas recém evangelizadas começam a ser, a partir das suas manifestações culturais, uma riqueza para a Igreja Universal.

Pés a Caminho publicado na edição impressa de dezembro de 2024.