(Pe. Tiago Tomás, Missionário da Boa Nova no Japão) – O Pe. Tiago Tomás analisa o papel da Igreja no longo caminho que levou à Independência de Moçambique, em 1975, e à sua consolidação nos últimos 50 anos, num percurso ensombrado, desde 2017, com o terrorismo em Cabo Delgado e a turbulência pós-eleitoral, no final de 2024.

Durante o período colonial em Moçambique, a Igreja desempenhou um papel significativo na luta pela independência e na consolidação do país no pós-independência. Enquanto muitos setores religiosos estavam alinhados aos interesses coloniais, figuras notáveis dentro da Igreja ergueram a voz na defesa dos direitos humanos, na promoção da liberdade e na mediação de conflitos. Este ensaio examina como a Igreja, por meio de ações individuais e institucionais, influenciou a trajetória de independência de Moçambique.

I. Do Pré-Colonialismo à Luta pela Independência

À semelhança do que ocorreu noutras regiões de África e da América, a Igreja Cristã, para além da sua missão evangelizadora, desempenhou algum papel na colonização. Em determinados contextos, versículos bíblicos foram instrumentalizados para justificar a exploração do homem pelo homem e, em casos extremos, para legitimar sistemas de segregação racial, como o apartheid na África do Sul. Em Moçambique, a estratégia missionária privilegiou a evangelização das lideranças locais como meio de penetração ideológica, um fenómeno evidenciado pelo apressado batismo do rei Mwene Wa Mutapa Guetse Rutsere e da sua esposa. A conversão forçada implicou a imposição de novos nomes e costumes, enquanto se procedia à apropriação de terras sob o pretexto da construção de igrejas, que, na realidade, muitas delas, terão servido como feitorias para a consolidação do projeto colonial.

Durante as guerras de resistência contra a penetração estrangeira e a colonização portuguesa, missionários protestantes suíços, como Ginod e Lengman, manifestaram o seu apoio à autodeterminação dos africanos, o que lhes valeu a expulsão pelo regime colonial. Estes missionários desempenharam um papel crucial no encorajamento dos autóctones para resistir à colonização. Mais tarde, a luta armada de libertação nacional, entre 1964 e 1974, veio a ser consequência desse investimento missionário que promoveu a consciência sobre a importância da liberdade e da responsabilidade coletiva no processo de emancipação. Há relatos que dão conta de um notável trabalho realizado pelas missões católicas e protestantes, que atuaram como centros de educação e consciência nacional. Muitas destas escolas missionárias ensinaram os direitos humanos e ofereceram espaços seguros para diálogos políticos, ajudando a consolidar uma identidade moçambicana frente ao colonialismo.

A Igreja Católica e outras denominações religiosas em Moçambique assumiram diferentes posições durante a luta pela independência. Enquanto algumas figuras como D. Francisco Nunes Teixeira, bispo de Quelimane, colaboraram com a PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado), denunciando padres e fiéis com tendências anticolonialistas, outros líderes religiosos tomaram posições contrárias. Entre estes, destacam-se os padres Mateus Pinto Guenjere e Filipe Couto e o pastor Urias Simango, que se crê terem chegado a empunhar armas contra o domínio português. A repressão colonial fez numerosas vítimas, tais como os pastores Zedequias Manganhela e Sidumo, mortos sob tortura da PIDE, e, mais tarde, o pastor Martinho Campos, que também sofreu perseguições brutais.

Por outro lado, líderes religiosos como D. Sebastião Dias Resende e D. José Garcia dos Santos assumiram um papel profético, guiando o povo moçambicano na luta pela independência. Uma das figuras mais destacadas foi D. Manuel Vieira Pinto, arcebispo de Nampula, cujas declarações contra o regime colonial português marcaram profundamente a resistência à opressão. Num dos seus discursos, D. Vieira Pinto enfatizou: “A liberdade do povo não é uma dádiva, é um direito que deve ser conquistado.” D. Manuel denunciou não apenas a exploração colonial, mas também os massacres contra civis, como o de Wiriyamu, em 1972, convocando líderes e comunidades à luta pela justiça e dignidade.

Embora parte da Igreja se mantivesse neutra ou até favorável ao regime colonial, algumas lideranças religiosas estabeleceram uma relação estreita com a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). Através de apoio moral e logístico, membros da Igreja ajudaram na organização de comunidades e na disseminação de ideias anticoloniais.

De acordo com relatos da época, muitos padres e missionários facilitaram encontros secretos da FRELIMO e incentivaram debates que questionavam a legitimidade do colonialismo. Esta colaboração gerou tensões entre a Igreja e o governo português, com acusações de subversão contra religiosos que apoiavam a luta pela independência.

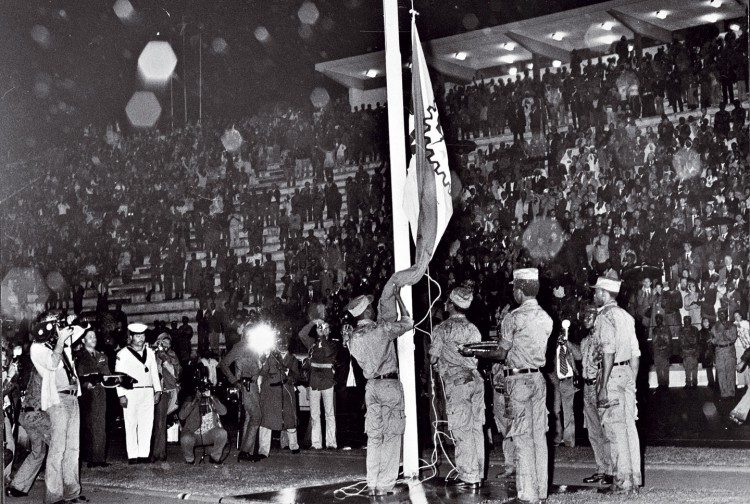

No entanto, a independência, unilateralmente proclamada pela FRELIMO, foi arquitetada de forma a excluir a oposição, um fator que precipitou o subsequente conflito civil entre a FRELIMO e a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana).

II. Da Guerra Civil aos Acordos de Roma

Após a independência em 1975, Moçambique enfrentou uma longa guerra civil que ameaçou destruir os esforços iniciais de unificação nacional. Novamente a Igreja assumiu um papel crucial, mediando diálogos entre o governo e os grupos opositores. Durante este período, líderes religiosos promoveram a paz e a reconciliação. A Igreja desempenhou também um papel fundamental na transição de Moçambique para um sistema multipartidário. O arcebispo da Beira, D. Jaime Gonçalves, foi uma figura central na mediação entre os líderes da FRELIMO, Joaquim Chissano, e da RENAMO, Afonso Dhlakama. As negociações conduzidas sob a égide de D. Matteo Zuppi, da Comunidade de Santo Egídio, culminaram na assinatura do Acordo Geral de Paz de Roma, em 1992. Como consequência direta deste acordo, realizaram-se as primeiras eleições gerais multipartidárias em 1994.

Numa carta pastoral de 1989, D. Jaime Gonçalves afirmou: “Não há caminho para Moçambique sem paz; a Igreja deve ser luz para os que buscam reconciliação.” A atuação da Igreja foi determinante para acordos como o de Roma, que culminaram no fim da guerra civil em 1992. Além disso, a Igreja continuou a promover o desenvolvimento social, particularmente na educação e na saúde, consolidando sua posição como um pilar da reconstrução nacional.

Contudo, ao longo dos anos, os processos eleitorais em Moçambique foram frequentemente contestados, levando, em diversas ocasiões, a episódios de violência e ao retorno da RENAMO à luta armada. Neste contexto, a Igreja, através da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) e de pastores ligados ao Conselho Cristão de Moçambique, continuou a intervir ativamente nos esforços de pacificação, com o intuito de consolidar a independência e promover a estabilidade nacional.

III. Do Terrorismo Jihadista em Cabo Delgado às Manifestações Pós-Eleitorais Violentas

Em nenhum momento da história de Moçambique a Igreja deixou de lutar pela consolidação das conquistas da independência, apesar das perseguições de que tem sido alvo desde 1975 por parte do regime da FRELIMO, intolerante face às críticas. Desde 2017, com o surgimento do terrorismo jihadista em Cabo Delgado, a Igreja voltou a assumir um papel central na defesa dos direitos humanos. Neste contexto, a Igreja Católica emergiu como uma voz profética, denunciando as violações aos direitos humanos e clamando por uma solução pacífica e sustentável para a região.

Desde o início dos ataques, a Igreja Católica tem denunciado o horror vivido pelas populações afetadas e dado assistência às mesmas no terreno. D. Luiz Fernando Lisboa, bispo emérito de Pemba, atualmente no Brasil, destacou-se como uma das principais vozes na denúncia das violações perpetradas contra as populações locais, o que valeu ameaças à sua própria segurança. Contra a ocultação do drama humanitário de Cabo Delgado afirmou: “Como se pode estar sob controle da situação se as pessoas continuam a morrer?”.

A CEM inúmeras vezes condenou a violência em Cabo Delgado e apelou à solidariedade nacional e internacional. Numa de suas cartas, os bispos de Moçambique destacaram que: “Não se pode construir uma sociedade baseada no medo, na destruição e na desumanização de inocentes. Apelamos à consciência moral e humana de todos os envolvidos”. Estas palavras refletem a tentativa de chamar a atenção para as causas profundas do conflito, incluindo a pobreza e a exclusão social, que muitas vezes são exploradas por grupos extremistas.

Os bispos moçambicanos têm enfatizado a necessidade de abordagens inclusivas para resolver a crise, alertando para o perigo das respostas exclusivamente militares. O arcebispo de Nampula, D. Inácio Saure, afirmou: “A paz não será alcançada somente com armas, mas através do diálogo, da justiça social e do respeito pela dignidade humana.” Recentemente, manifestou-se de forma crítica contra os abusos de poder do governo da FRELIMO, enquanto figuras como o pastor Marcos Chambule denunciam a corrupção, a usurpação de recursos e a má governação. Assim, a Igreja mantém-se como uma instituição-chave na defesa dos valores democráticos, da justiça social e dos direitos dos cidadãos, reforçando o seu compromisso com a paz e a estabilidade do país.

Além de condenar o terrorismo, a Igreja Católica desempenha um papel crucial no apoio às populações deslocadas. As Instituições e missões católicas têm oferecido assistência humanitária, como abrigo, alimentos e apoio psicológico às vítimas. A Cáritas Moçambicana tem sido uma das principais organizações no terreno, mobilizando recursos e voluntários para aliviar o sofrimento das comunidades. Esse apoio não apenas fornece socorro imediato, mas também fortalece os laços comunitários e promove uma mensagem de esperança e resistência diante das adversidades.