(Pe. José Guedes, Missionário da Boa Nova) – Os 50 Anos da independência de Moçambique são ocasião para revisitar o passado e projetar o futuro. O Pe. José Guedes viveu na primeira pessoa o nascimento da nova nação. O que aparentemente era uma catástrofe para a Igreja, com a implementação de um regime marxista-leninista de partido único, a expropriação de bens e a perseguição e expulsão de missionários(as), ocasionou o florescimento de uma Igreja ministerial de rosto moçambicano.

Acabado o curso de teologia, em 1971, fui enviado para Nampula, Moçambique. Apesar da guerra, o ambiente era pacífico, podendo viajar sem problemas por toda a Província de Nampula, da Zambézia e de boa parte de Cabo Delgado. Passei os primeiros dois anos em Momola, como professor no pré-seminário da Sociedade Missionária (SM). Durante esse período, o meu contacto com a atividade pastoral era esporádico, quando era possível acompanhar o Pe. Zé Patrício. Vivíamos em tempos pós-conciliares e na diocese de Nampula, sob a direção do Bispo, D. Manuel Vieira Pinto, havia um grande esforço de renovação. Refletia-se e questionavam-se as atitudes pastorais, o modo de anunciar o Evangelho e a maneira de estar presente no meio do povo como testemunhas fidedignas de Jesus Cristo. Havia um fervilhar constante de ideias, de perguntas e de sugestões. Dentro da SM, percebia-se uma certa tensão (latente) entre os mais novos e os mais velhos. Estávamos em Moçambique só por causa do Evangelho ou devíamos também estar ao serviço de uma cultura que, julgando-se superior, nos levava a ignorar e até desprezar a cultura do povo? E daí que quase ninguém falasse a língua do povo, apesar do Pe. Prata ter publicado a gramática e o dicionário de Macua. Na pregação e, muitas vezes também no dia a dia, a comunicação era feita através de um intérprete.

Ordenado presbítero, fui enviado para Lalaua a fazer companhia ao Pe. Alfredo Alves Moreira e ao Ir. Cipriano. Lalaua era ainda uma missão em construção. Embora a casa fosse simples e pequena, já havia um internato e uma machamba (terreno agrícola) de algodão. Surpreendeu-me que o irmão prestasse mais atenção à catequese do que o trabalho agrícola, que ficava mais nas mãos do Pe. Alfredo. Todas as missões eram centros de produção agrícola, possuindo machambas de algodão e também de tabaco, cujo produto tornava possível a manutenção das estruturas da missão e do trabalho evangelizador. Nas missões, havia internatos masculinos e femininos, que facilitavam a escolarização dos jovens e contribuíam também para o trabalho na machamba. A evangelização no território da missão era feita principalmente através dos professores/ catequistas que recebiam um pequeno salário. Enquanto professores, ensinavam as crianças/ os jovens até à quarta classe, seguindo o currículo estabelecido pelo governo colonial. Como catequistas, preparavam as pessoas para os sacramentos e presidiam às celebrações dominicais. Durante a minha curta presença em Lalaua, acompanhado do primeiro catequista da paróquia, fiz uma visita às aldeias mais importantes da missão. A minha estadia foi interrompida para fazer o curso de aprendizagem de Macua no Centro Catequético do Anchilo. Entretanto, o processo que iria transformar a Igreja em Moçambique de maneira radical estava a ganhar forma.

D. Manuel Vieira Pinto era cada vez mais uma voz crítica dos abusos do regime colonial, pedindo a paz e o reconhecimento da voz do povo que queria a independência. Em janeiro de 1974, ele proferiu a homilia “Repensar a Guerra” e, a 12 de fevereiro do mesmo ano, os Combonianos publicaram o documento “Um imperativo de consciência”. O governo reagiu expulsando o Bispo juntamente com os Combonianos a 13 de abril de 1974. Doze dias depois, a 25 de Abril, o regime foi derrubado, abrindo assim caminho para a independência das antigas colónias. Assim, a 25 de junho de 1975, Moçambique tornou-se independente.

Imbuída da ideologia marxista-leninista, a FRELIMO propôs-se criar uma sociedade nova ao serviço do homem novo, liberto da opressão e exploração. Para a tornar possível, eram necessárias atitudes e medidas radicais, destruindo a sociedade velha com a sua mentalidade e estruturas. A sociedade e a cultura tradicionais eram ignoradas, desprezadas e achincalhadas. O cristianismo era visto como instrumento da colonização, sendo classificado como obscurantismo que devia ser erradicado. As escolas e os centros de saúde foram nacionalizados, assim como as residências dos padres, que eles consideraram como residências do diretor escolar. Os professores passaram a funcionários do Estado, devendo estar inteiramente ao serviço da nova ideologia e da nova sociedade. A presença e a participação em atividades da Igreja tornou-se cada vez mais difícil. Vários padres foram presos e expulsos; alguns saíram e outros não foram autorizados a regressar. Os obstáculos postos ao anúncio do Evangelho tornaram-se cada vez maiores. A determinado momento, os missionários foram obrigados a fixar residência fixa na cidade, tornando impossível o contato com as comunidades, que ficaram entregues a si mesmas. Como tentativa de estabelecer a nova sociedade nas zonas rurais, surgiu o projeto das aldeias comunais, que procurou arregimentar as populações sob a direção da FRELIMO. De início, a resistência passiva das populações tornou difícil a implementação do projeto; depois, surgiu a guerra civil que levou à deslocação de milhões de pessoas à procura de segurança e proteção.

Humanamente falando, nesta situação, a Igreja viu-se confrontada com um verdadeiro cataclismo. Parecia ser o fim de tudo! As perspectivas eram muito pessimistas. No entanto, como diz Paulo, é na fraqueza que se vê o poder de Deus (cf. 1 Cor 1,27; 2 Cor 11,30; 12,5). Apesar das dificuldades e da perseguição, a Igreja sempre se sentiu fortalecida e guiada pela esperança. Esse momento de provação foi um momento de purificação e renascimento, levando a uma explosão de vitalidade no testemunho de Jesus Cristo e no anúncio do seu Evangelho. Apesar dos professores terem deixado de ser catequistas, as comunidades foram reunindo, encontrando dirigentes e celebrando a fé. Ser cristão era difícil e arriscado, mas gente sem conta mostrou empenho e compromisso, comportando-se como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E, para isso, também contribuiu a presença muitas vezes silenciosa do missionário que aceitou partilhar o sofrimento do povo.

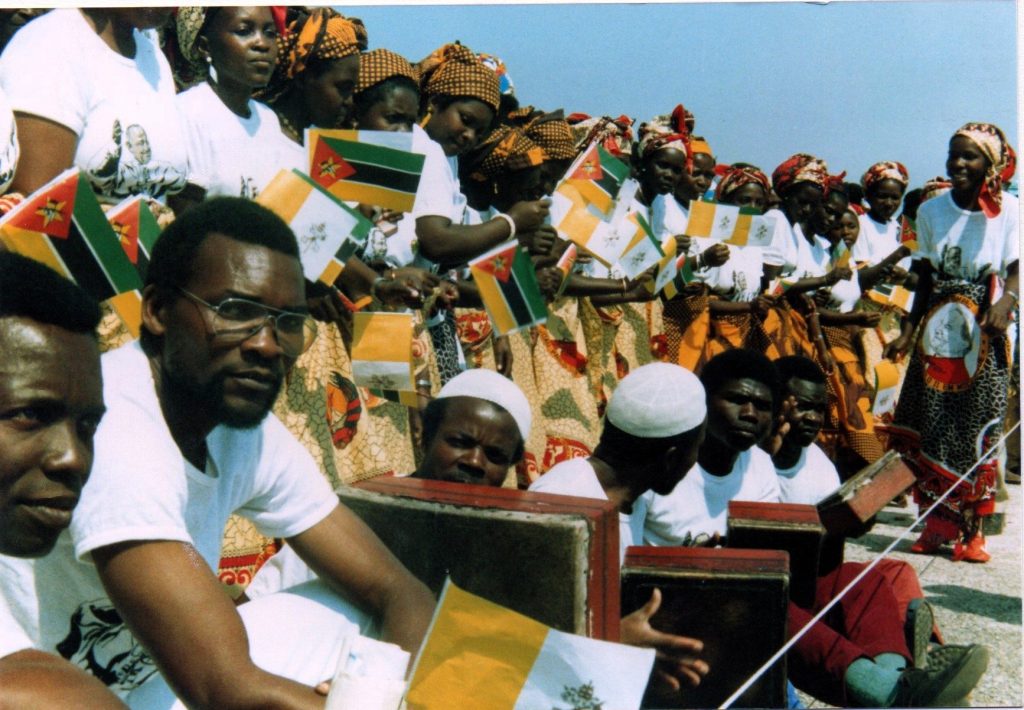

Afinal, o que parecia ser uma catástrofe tornou-se uma grande oportunidade que levou ao surgimento de uma Igreja rejuvenescida e fortalecida. Deixou de ser vista como um suporte do poder colonial opressivo para se tornar num fermento de afirmação e libertação. Não se tratava mais de uma Igreja trazida de fora, mas de uma Igreja na qual o povo se reconhece, porque é a sua Igreja, alicerçada e construída em Cristo. É uma Igreja em que todos participam, porque todos se sentem responsáveis. A Igreja que tinha sido descartada como obscurantista, tornou-se fonte de luz e de esperança, de maneira que não se pode contar a história de Moçambique e da consolidação da sua independência sem falar do contributo da Igreja através da sua hierarquia e das suas comunidades cristãs. De facto, a Igreja deu um contributo essencial para as negociações de paz que puseram fim à guerra civil. Ao celebrar 50 anos de independência, Moçambique encontra-se de novo em grande crise política, com a guerrilha a vitimar de novo muita gente. No seio do povo a Igreja é chamada a continuar a ser fonte de luz e de esperança.