(Manuel Vilas Boas, jornalista da TSF) – O desafio que me foi feito para a edição do livro «Moçambique Da Colonização à Guerra Colonial. A intervenção da Igreja Católica», agora apresentado, cabe no espaço temporal dos anos 70, ocasião em que as colónias portuguesas ardiam a bom arder na praça pública internacional.

Só depois da Segunda Guerra Mundial é que a geopolítica europeia incidiu no continente africano a sua estratégia de descolonização. E não foi sem resistência que essa operação se concluiu. Vejam-se os casos da França (com os irritadíssimos pieds-noirs, na Argélia) e da Bélgica, cuja independência custou milhares de mortos entre africanos e europeus.

Quando o presidente do Conselho de Ministros de Portugal, António Salazar, se comportava como um solitário fechado entre fronteiras, o mundo, libertado dos horrores da carnificina da guerra, rasgava novos rumos no seio das Nações. Também a própria Igreja Católica, com a realização do Concílio Ecuménico Vaticano II, entre 1962 e 1965, praticava a mais ciclópica viragem da sua história. Para trás, ficavam cinco séculos lavrados, em Trento, para salvar, pastoralmente, um catolicismo tremendo, atado de pés e mãos às 95 teses implacáveis de Lutero. Erguia-se, então, uma Igreja dogmática difundida por territórios afetos à Propaganda Fide. No caso de Portugal, ficar-se-ia longamente pespegado a um Padroado comprometido com a dimensão das Descobertas e a exiguidade da resposta evangelizadora.

Para comprometer os compromissos históricos com as colónias, o liberalismo afogou, a breve trecho, a imensidão das possessões que a monarquia mantinha nas mãos da Igreja Católica, através das ordens e congregações religiosas que proliferavam, de modo especial, pelo Alentejo.

Ficava, assim, arrombada a estrutura material da Igreja Católica pela dinâmica do espezinhamento e aniquilação de bens vastíssimos, decorrente da célebre lei de 30 de Maio de 1834, que declarava “a extinção de todas as casas de religiosos existentes em Portugal, incorporando os seus bens na Fazenda Nacional”.

Quase um século depois, a novel República avançava com uma desastrosa guerra religiosa que incluiu o corte de relações diplomáticas com o Vaticano e o saque de todas estruturas físicas e morais do catolicismo português.

Os jesuítas, elevados como milícias de vanguarda, levavam aqui novo vexame por mor do seu perigoso e abundante saber contra o obscurantismo reinante.

Um Seminário Nacional das Missões

Estes factos decisivos para a consolidação de um catolicismo tradicional, num país forasteiro do Renascimento, isolaram, em pleno século XX, na vertente da evangelização, uma corrente ansiosa de dar cumprimento às teses nacionais de propagandear, pelas colónias ultramarinas, os dotes da civilização judaico-cristã.

Preocupavam-se os responsáveis da Igreja Católica e administradores da pátria, para que as promessas fossem cumpridas.

Por uma nova Concordata, reativavam-se as relações da República com a Santa Sé. Um Acordo Missionário deixava, preto no branco, a clareza de normas a cumprir nos territórios ultramarinos, pelos agentes de evangelização, nacionais e estrangeiros.

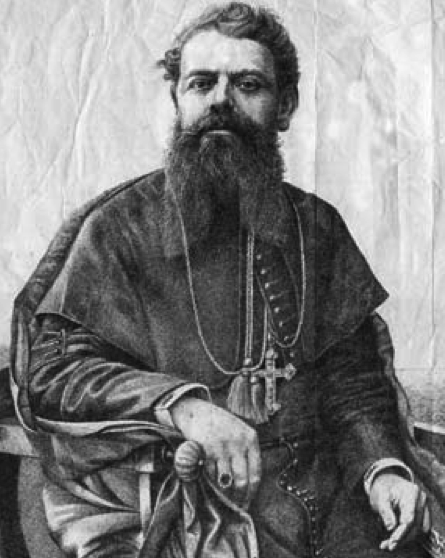

Cernache do Bonjardim, no centro do país, imerge no caos político e religioso, em meados do séc. XIX. Providencial, chegava do Minho, uma vocação inexorável: António Barroso, empreendedor, começa a arrumar a casa a partir de Angola, nas missões do Congo, onde se coordenavam o missionário e o missiólogo que havia de dar lições à Europa, na Sociedade de Geografia de Lisboa. A turbulência era maior quando, então, se pintava o Mapa Cor-de-rosa. Caía nos braços do missionário, Moçambique, a prelazia de um bispo só, entre a savana e o arrojo pelo interior. Mais tarde, Meliapor, na Índia, cruzava-se na sua vida, para o salvamento de um território, em curto-circuito moral, com os ingleses à cabeça do poder político e um Padroado enfraquecido em guerrilha com a não tão santa Propaganda Fide.

Foi com este prelado generoso que o Vaticano contou para enfrentar a guerra religiosa que o Estado moveu à Igreja Católica portuguesa. O bispo missionário, agora prelado do Porto, bateu-se com a sua rara têmpera.

E para que mais eficaz fosse o terreno arado no Seminário de Cernache do Bonjardim, ali ficavam as sementes de uma nova estrutura, que, em 1930, abria portas para fundear um projeto que, idealmente, cumpriria a sua meta.

Um centenário se anuncia em festa, apesar das resistências se encontrarem fragilizadas. Urge um novo nascimento. Uma Sociedade Missionária de todos, todos, todos, a cumprir o desígnio do papa Francisco, em Lisboa…

A emergência dos profetas

A história não secou a heroicidade. Um nome, elementar, toca terras do Índico. Nos anos 50, Sebastião Soares de Resende é bispo da diocese da Beira, em Moçambique. A escravatura retardava-se ali pelo trabalho colonial. O ensino rudimentar era o que o regime oferecia às populações indígenas. E na palavra do Bispo «as autoridades portuguesas queriam que o preto selvagem servisse para continuar a ser animal de carga». O mesmo bispo preconizava o ensino para todos, quer fossem europeus ou africanos. D. Sebastião Soares de Resende morreria de cancro, esperançado em dias melhores.

Proveniente também da diocese do Porto, parecia ter lido, pela mesma cartilha, D. Manuel Vieira Pinto, bispo de Nampula. Ao pisar terra de Moçambique, pela primeira vez, em 1967, no aeroporto, tomou nos braços uma criança negra e ergueu-a contra o Sol. Ficou claro para os colonos que a prioridade do pastor era então anunciada. Daí a reconhecer o direito à autodeterminação e à independência daqueles territórios foram sete longos anos martirizantes, mas libertadores através de uma pastoral de base. A expulsão do território foi castigo calculado. Não era, em vão, que, no calendário, o dia 14 de Abril de 1974, caía na Páscoa da Ressurreição.

Macúti, Wiriyamu e Nicoadala

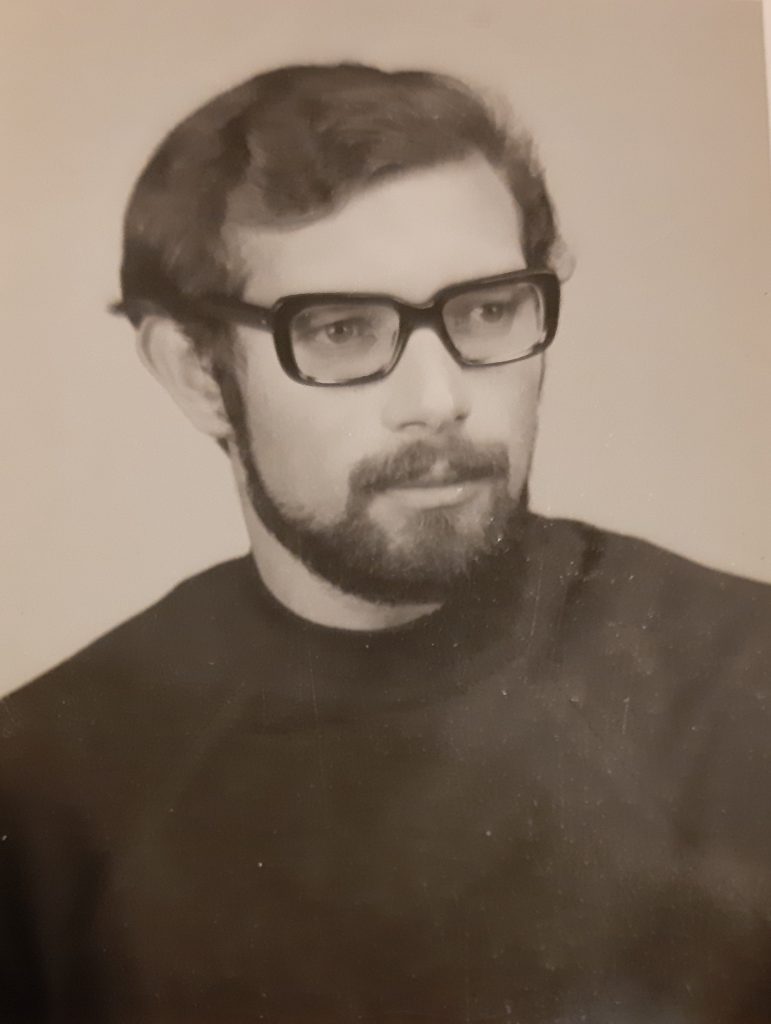

Olhando para a extensão do livro, outros nomes da profecia quisemos trazer à liça: Luís Sá, que depois de se ter feito missionário, em Nampula, rumou aos Campos de Reeducação da Frelimo, na zona de Quelimane. Um comandante da Frelimo que virou guerrilheiro. Hoje é um neurologista devotado, em exercício nos hospitais de Coimbra e Leiria. Este livro é-lhe dedicado, em exclusivo.

No «Caso de «Macúti», os padres da Beira, Joaquim Sampaio e Fernando Marques Mendes, são castigados com dois anos de cadeia, na Machava, em Lourenço Marques. Denunciavam os massacres de Wiriyamu e de Mukumbura, numa homilia pela paz, contra o racismo e a guerra colonial.

Por sua vez, Manuel Horta, missionário comboniano, agora com 82 anos, é expulso de Nampula com outros colegas e o bispo D. Manuel Vieira Pinto. Escreveu e divulgou «Um Imperativo de Consciência».

José Luzia, há 60 anos em terras de Moçambique, foi ordenado padre na diocese de Nampula, onde está ainda a vender vida e esperança.

Também eu, nos idos de 72/74, estive em Nampula, em Angoche de todas as surpresas.